Stetige Bewegung und Formveränderung sind die Wesensmerkmale der Wolke. Indem sich die Wolke in ihrer mobilen Vielgestaltigkeit erfolgreich jeglicher Fixierung entzieht, ist es ihr im Umkehrschluss möglich, alles zu sein: vom sublimen Sehnsuchtswesen und bedeutungsschwangeren Gebilde über Wohnstatt der Götter bis hin zu nichts, als einem Haufen kondensierten Wassers.

Wenn aber das Wesen der Wolke in ihrer fortwährenden Beweglichkeit und Gestaltmetamorphose besteht, wie soll sie dann im Bild festgehalten werden? Ist eine auf Papier oder Leinwand gebannte Wolke per se eine gefangene oder gar tote Wolke? Die Bilder der Ausstellung zeigen, wie die Wolke den Ortswechsel vom Himmel aufs Papier mit Gewinn überstehen kann. Vorausgesetzt der Wolkenfänger versteht sein Handwerk. Denn in den graphischen Künsten ist jede der vielen Techniken geeignet, einem anderen Aspekt der Wolke zu huldigen und will deshalb gezielt eingesetzt sein.

Spätestens seitdem Johann Wolfgang von Goethe in einem Gedicht die Einteilung der Wolkentypen durch den Meteorologen Luke Howard dichterisch reflektierte, wird die Kraft der Wolken gefeiert, Kunst für Wissenschaft zu begeistern. Und sind die Namen, die Howard den Wolken gab – Cirrus, Cumulus und Stratus (lateinisch Haarlocke, Haufen und hingebreitete Decke) – nicht wiederum Ausweis von dessen Poesie?

Diesem anregenden Verschmelzungspotenzial der Wolke wird in der Ausstellung Rechnung getragen. Die Perspektive von Kunstschaffenden aus sieben Jahrhunderten – darunter Lucas van Leyden, Lorenzo Tiepolo oder Meret Oppenheim – wird durch Werke aus dem schier unerschöpflichen Fundus des Bildarchivs der ETH-Bibliothek ergänzt, das hier vor allem durch Fotografien von den Naturwissenschaftlern und Forschungsreisenden Arnold Heim und Walter Mittelholzer vertreten sein wird.

Kuratiert von: Susanne Pollack (Graphische Sammlung ETH Zürich) und Nicole Graf (Bildarchiv der ETH-Bibliothek)

John Martin

Luzifer betrachtet den Aufstieg zum Himmel

Illustration zu John Miltons „The Paradise Lost“

Mezzotinto

372 x 271 mm

1825

Graphische Sammlung ETH Zürich

Inv.-Nr. D 38526

Nicht jede Darstellung der ikonischen Szene von Adam und Eva ist «unschuldig», jede Judith triumphiert anders über Holofernes. Da gibt es einige «Femmes fatales» in den Beständen der Graphischen Sammlung: nackte Frauen, die auf den Köpfen von abgeschlagenen männlichen Köpfen hocken, Damen mit überdimensionierten Haarskulpturen und Mercedes-Sternen statt Brustwarzen. In der geplanten Ausstellung soll es um auffällige Gesten und Körperhaltungen aus dem schillernden Lauf der Kunstgeschichte gehen, aber auch generell um ebenso grandiose wie skurrile Über-Inszenierungen von banalen Dingen.

Zusammen mit der Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen sind wir durch die Bestände der Graphischen Sammlung gegangen, um dank des fremden Blicks auch der Frage nachzugehen, inwiefern «Fetischismus» mit seiner verwickelten Begriffsgeschichte die Konstruktionen von «Eigenem» und «Fremden» befördert hat.

Vom Mittelalter über die Romantik bis in die Gegenwart sollen die Spielarten der fetischistischen Mechanismen in den Künsten erkundet werden: Blätter von Barthel Beham, Wenzel Hollar, Johann Heinrich Füssli oder Max Klinger werden neben den Werken von Urs Lüthi, Robert Gober und Sylvie Fleury stehen – stets unter dem Aspekt der künstlerischen Suche nach unterschiedlichen Kodierungen von Geschlechtlichkeit und neuen Formen von Allegorien.

Kuratorinnen:

Alexandra Barcal (Graphische Sammlung ETH Zürich) und Prof. em Dr. Dr. h.c. Elisabeth Bronfen (Kultur- und Literaturwissenschaftlerin und ehemalige Professorin für Anglistik an der Universität Zürich)

Sylvie Fleury

Ohne Titel, Blatt aus Rayguns, 2004

Siebdruck auf Mirripapier

50.0 x 69.8 cm Inv.-Nr. 2011.0121.04

Graphische Sammlung ETH Zürich / © Sylvie Fleury

James Turrell zählt zweifellos zu den bedeutendsten Kunstschaffenden der Gegenwart. Vor einiger Zeit installierte der Künstler (geb. 1943 in Los Angeles) in einem Pavillon des Kinderspitals Zürich seinen Lichtraum «My Light», in dem Patient:innen, Angehörige und Mitarbeitende Ruhe und Trost finden. Für den Spital-Neubau ist nun eine grosse Installation Turrells mit dem Titel «My Sky» vorgesehen, die 2024 fertiggestellt wird. Dies nimmt die Graphische Sammlung ETH Zürich zum Anlass, ihre reichen druckgraphischen Bestände des Künstlers in einer Ausstellung zu präsentieren.

Im Jahre 1984 schuf James Turrell zum ersten Mal Druckgraphik. Angeregt durch den Verleger Peter Blum fand er im Zürcher Kupferdrucker Peter Kneubühler den idealen Partner. Die Graphische Sammlung ETH Zürich besitzt seit 2008 aus dem Nachlass der Stiftung Peter Kneubühler über 150 druckgraphische Werke von James Turrell, darunter Probedrucke und verschiedene Zustände. Sie stehen im Zentrum der Präsentation.

Heute interessieren Turrells Werke nicht zuletzt, weil sie an der Schnittstelle von verschiedenen, auch naturwissenschaftlichen, Disziplinen situiert sind. Es gibt Berührungspunkte zu Architektur, Land Art, Astronomie, Luft- und Raumfahrt, Physik, Erdwissenschaften, Medizin, Wahrnehmungspsychologie sowie Mystik. Wenn nun eine Ausstellung in der Graphischen Sammlung ETH Zürich geplant ist, so soll insbesondere diese Multiperspektivität auf sein Werk im Zentrum stehen und dadurch eine neue, zum Teil auch unerwartete Sicht auf sein Schaffen ermöglichen. Zugleich findet eine Tagung statt, die nationale und internationale Forschende verschiedener Fachrichtungen zusammenbringt.

Im Nachgang zur Tagung ist eine Publikation geplant, in der die Erkenntnisse der Forschenden veröffentlicht werden.

Kuratorin: Dr. Linda Schädler, Leiterin Graphische Sammlung

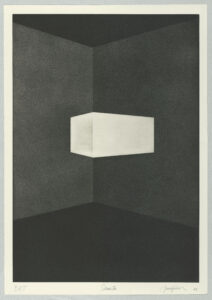

James Turrell (*1943)

Shanta, Blatt aus der Serie First Light, 1989

Aquatinta

108 x 76 cm

Inv.-Nr. 2008.1472.2 Graphische Sammlung ETH Zürich / © James Turrell

Wer die Augen schliesst und an Albrecht Dürer (1471-1528) denkt, der sieht etwas. Sei es sein Selbstbildnis aus dem Jahr 1500, in dem er es wagte sich ikonenhaft und christusgleich zu inszenieren, sei es das in Aquarell ausgeführte Rasenstück, mit dem er den Boden unter unseren Füssen zum Bildgegenstand auf Augenhöhe erhob oder sei es sein omnipräsenter Kupferstich der nackten Ureltern, in dem er seine Studien zur Proportion des menschlichen Körpers zusammenfasste und zugleich bewies, dass Künstler wie er keine Farben brauchen, um die Natur selbst zu übertreffen.

Ob die Wirkmacht eines Künstlers oder einer Künstlerin über die Zirkel eines elitären kunstaffinen Publikums hinausreicht, bemisst sich daran, ob man ihn oder sie auch ausserhalb von wohltemperierten Museumsräumen antrifft. Reproduktionen von Albrecht Dürers Bildschöpfungen haben so ziemlich jeden erdenklichen Ort erobert: vom Schulbuch, über das grosselterliche Schlafzimmer oder zuletzt die öffentlichen Freibäder, gehören doch seine «Betenden Hände» oder die rätselhafte «Melancholia» inzwischen zum Standartrepertoire eines jeden Tattoostudios.

Die Graphische Sammlung ETH Zürich besitzt Albrecht Dürers druckgraphisches Werk nicht nur nahezu vollständig, sondern auch in beneidenswerter Qualität, darunter sogar Exemplare seiner raren Eisenradierungen und Kaltnadelarbeiten. Die Auswahl der Werke für die Ausstellung wird sich darauf konzentrieren, Dürers Relevanz für aktuelle Kunstdiskurse hervorzuheben und ihn als einen Künstler zu würdigen, dem es vor allem in seinem druckgraphischen Werk gelang, nicht allein Norm sprengend, sondern auch Mass gebend zu sein.

Kuratorin: Dr. Susanne Pollack, Graphische Sammlung ETH Zürich

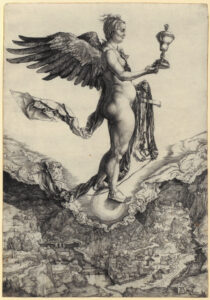

Albrecht Dürer (1471-1528)

Nemesis

Kupferstich, 33.1 x 23 cm Inv.-Nr. D 807 Graphische Sammlung ETH Zürich